厚生労働省では、精神障害の発症が業務上の災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。

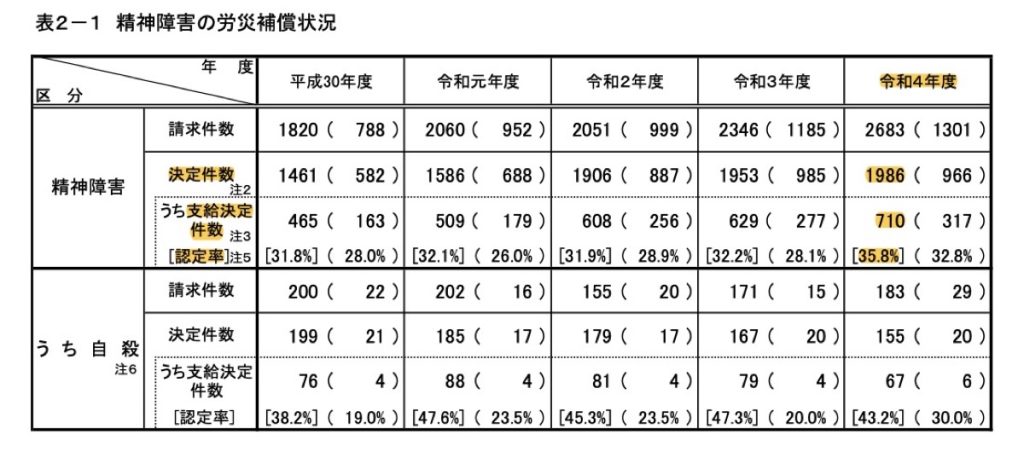

精神障害で労災申請を行い、労災認定と判断される割合は32% 〜 36%程度になります。(平成30年 ~ 令和4年)

10人申請しても、認定と判断される人数は3人ほど。

この記事では、労災申請の認定率の現状や、労働基準監督署がどのように精神障害の労災申請を判断しているのか、概要を紹介します。

まずはこの記事の要約をお伝えします。精神障害の労災申請をするための大前提として、以下を抑えてください。

・医師から精神障害と診断を受けていること

・厚生労働省が発行する「精神障害の労災認定リーフレット」にある、心理的負荷の基準を満たすこと

そして、わたしたちが優先して集める証拠は「厚生労働省が発行するリーフレットをもとに自分に起きた出来事」になります。

リーフレットをもとに出来事をまとめる方法は別記事にて詳細をお伝えします。

今回は、精神障害の労災申請の基礎知識と抑えるポイントについて解説します。

精神障害の労災申請の現状

令和4年度の労災申請の認定率は35.8%

以下、厚生労働省が発表するデータになります。

厚生労働省 令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します

労災認定の過去5年推移は31.8% 〜 35.8%となります。

令和4年度を確認すると、全体で2,683件の申請件数があり、そのうち労災認定の可否が決まった件数は1,986件(うち、女性966件)、この1,986件のうち、労災認定は710件(うち、女性317件)、約35.8%となります。となります。

この数値を低いと感じるかもしれませんが、精神障害の労災申請は対策可能です。なぜなら精神障害の労災申請には、目安となる認定基準が定められているからです。基準をもとに、適切な主張と根拠(証拠)を証明すれば、労災認定率を上げることは可能だと考えます。

大学入試や検定の試験対策と同じく、まずは合格(認定)基準を理解しましょう。無策で労災申請する人と、ばっちり対策して労災申請する人、どちらが労災認定の可能性が高いか明白です。そのために、まずは基礎知識を頭に留めておきましょう。

精神障害の労災認定に導く基礎知識

医学的な証拠がある

精神障害の労災申請をするにあたって、医師から適応障害やうつ病と診断されていることが大前提となります。

第4 認定要件の具体的判断

1 発病等の判断

(1) 発病の有無等

対象疾病の発病の有無及び疾患名は、「ICD-10 精神及び行動の障害臨床記述と診断ガイドライン」(以下「診断ガイドライン」という。)に基づき、主治医の意見書や診療録等の関係資料、請求人や関係者からの聴取内容、その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断する。参照:心理的負荷による精神障害の認定基準について(令和5年9月1日付け 基発0901第2号)[450KB]PDF

厚生労働省

参照:精神障害の労災補償について(サイト)

自分は精神疾患であると客観的に証明できる証拠が必要になります。

業務上の出来事が基準を満たしている

厚生労働省では、精神障害の発症が業務上の災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。

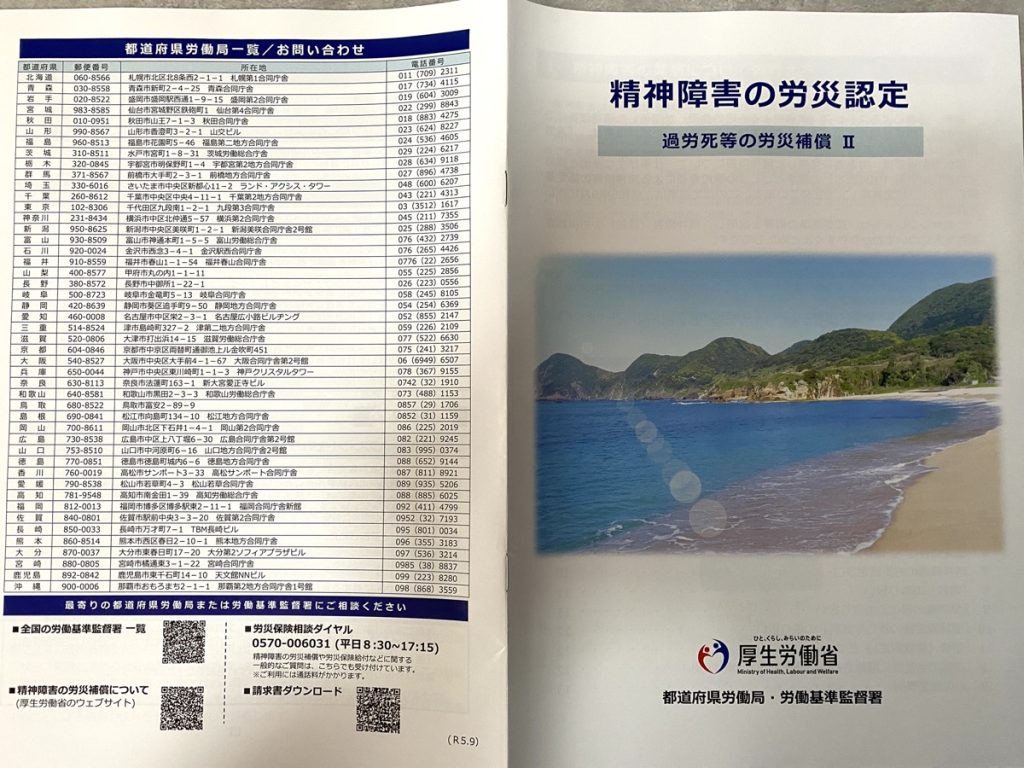

厚生労働省が発行する「精神障害の労災認定リーフレット(パンフレット、小冊子のようなもの)」があります。

精神障害の労災認定要件や発病についての考え方、長時間労働がある場合の評価方法、具体的な事例29項目、業務以外の心理的負荷評価表など、これから精神障害の労災申請をする上で必須アイテムとなります。

必ず入手してください。

リーフレットについてはWEB上でダウンロードできるほか、労働基準監督署にて紙媒体のリーフレットを入手することが可能です。まずはリーフレットに目を通して、身の回りに起こった出来事が労災の評価基準になるのか把握しましょう。

下記の参照は、「精神障害の労災認定」最新リーフレット(令和5年9月改訂版)の確認およびダウンロードができるリンクになります。ご確認ください。

労災認定のための要件は次のとおりです。

① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと厚生労働省

参照:精神障害の労災認定[965KB]PDF ← こちらをクリックすると厚生労働省が作成したリーフレットPDF画面に飛びます。

参照:精神障害の労災補償について(サイト)

3番の個体側要因とは、過去に精神疾患を患ったことがある、アルコール依存症だった、身内に不幸があった、家族の誰かが不祥事を起こした、などプライベートな面を考慮されます。

もしも、個体側要因があった場合は、業務上による発症だけとは言い切れないため、労災認定の可能性が著しく下がる可能性があります。

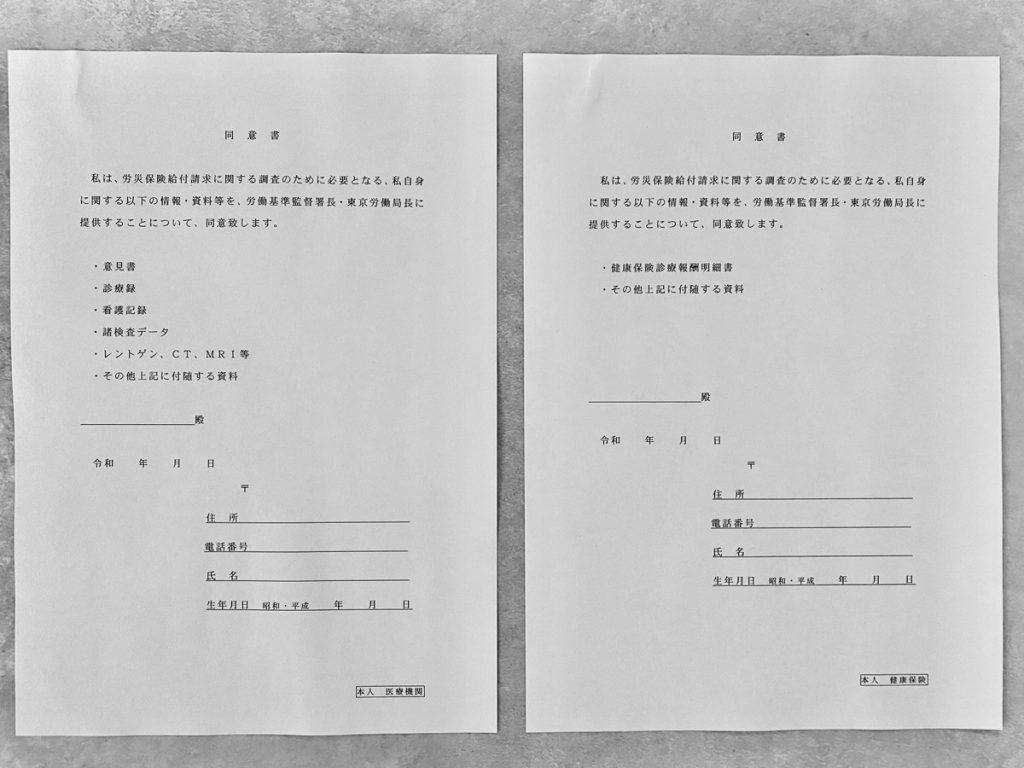

労働基準監督官が調査する際、過去5年間の健康保険組合や病院の診察履歴を確認される場合もあります。

(労災申請時、同意書にサインを求められます。)

そのため、過去にアルコール依存症だった、以前も精神疾患を患った体験がある、などの記録が診察カルテに残っている場合、残念ながら労災認定の可能性は低くなります。

最終判断は労働基準監督署が行うため、過去に何らかの事情があったとしてもご自身が業務により精神疾患を患ったと感じているのなら、できる限り証拠を揃えたうえで労災申請を行ってください。

認定基準にあった出来事を証明できる証拠がなによりも重要になります。証拠不十分の場合は「疑わしきは罰せず」という判断になりますので、こちらから有効な証拠を提示しましょう。

労災申請前の事前準備

・労災申請をする前に、一度は相談に出向くこと

・相談時に「精神障害の労災認定リーフレット(紙媒体)・申立書・8号様式」を入手すること

精神障害の労災申請をする前に、一度は管轄の労働基準監督署に出向いて相談しましょう。

私の場合、労災申請をする前に弁護士や社労士に相談しました。そこでは、みなさん同じことを言われました。「労災申請をする前に、一度は相談に出向いてください」と。

労災申請する前に一度相談にいくことで、労働基準監督署に相談した記録が残ります。相談した事実を残すことが大切だと弁護士、社労士の方は言っていました。そのため、面倒かもしれませんが労災申請をする前に一度は労働基準監督署に出向いてください。

会社所轄の労働基準監督署に一度は相談すること(労災申請前)

はじめての相談では、会社名や業務内容、大まかな出来事を尋ねられます。伝えたいことを伝えられるよう、リーフレットを読み込み、該当する項目に絞って出来事の概要を相談しましょう。

私は次のような相談をしました。

「職場で長時間労働とハラスメントが重なり、ストレスが溜まって体調を崩しました。病院へ行くとうつ病と診断されて、すぐに休職するよう言われました。現在休職中です。うつ病でも労災申請ができると聞いたので、相談に来ました。」

このあと、相談員から長時間労働の時間や賃金が支払われていたのか、どのようなハラスメントを受けたのか、そのときはどんな気持ちだったのか、など質問が続きました。

相談には外部相談員もしくは、あなたの担当になるかもしれない監督官が対応してくれます。礼儀正しく、そして簡単に概要が伝わるように答えてください。

・業務にストレス要素があったこと

・業務中のストレスから精神疾患を患ったこと

・病院で精神障害の診察を受けていること

・労災申請をする予定であること

余談

もしも余裕があれば、相談員の手元を見ながら受け答えをしてください。

相談員はA4用紙の中央に線を引き、あなたが話した内容を右と左にわけてメモを取っています。

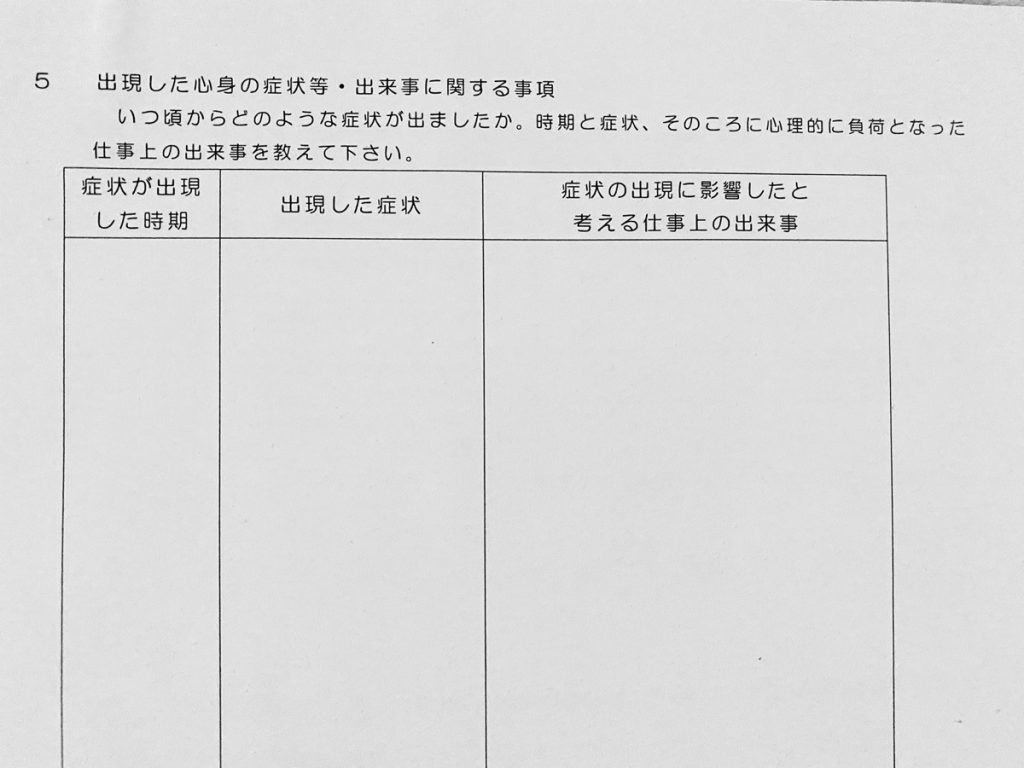

このあと紹介する「申立書5. 出現した心身の症状・出来事に関する事項」と似たメモの取り方です。

予想ですが、相談の際もA4用紙の左右に感情と出来事を分けて書いていると思います。

例えば、左側はあなたの気持ち(辛かった、頭痛を感じた、すごくイラッとした、など)

右側は出来事(1/28 部長から電話で「ノルマが達成できないと人事評価を下げる」と言われた、2/2課長から未経験の業務をサポートがない状態で丸投げされて作業に時間を要した、など)

事前に、感情と出来事をセットで答えられるよう準備をしましょう。話がスムーズに進みます。

相談時に精神障害の労災認定リーフレットを入手する

先ほど紹介したPDFリーフレットの冊子版です。直接書き込めるため証拠の整理に役立ちます。

「精神障害の労災認定リーフレットをください」と伝えれば入手できます。

相談する際、紙媒体のリーフレットを入手しましょう。

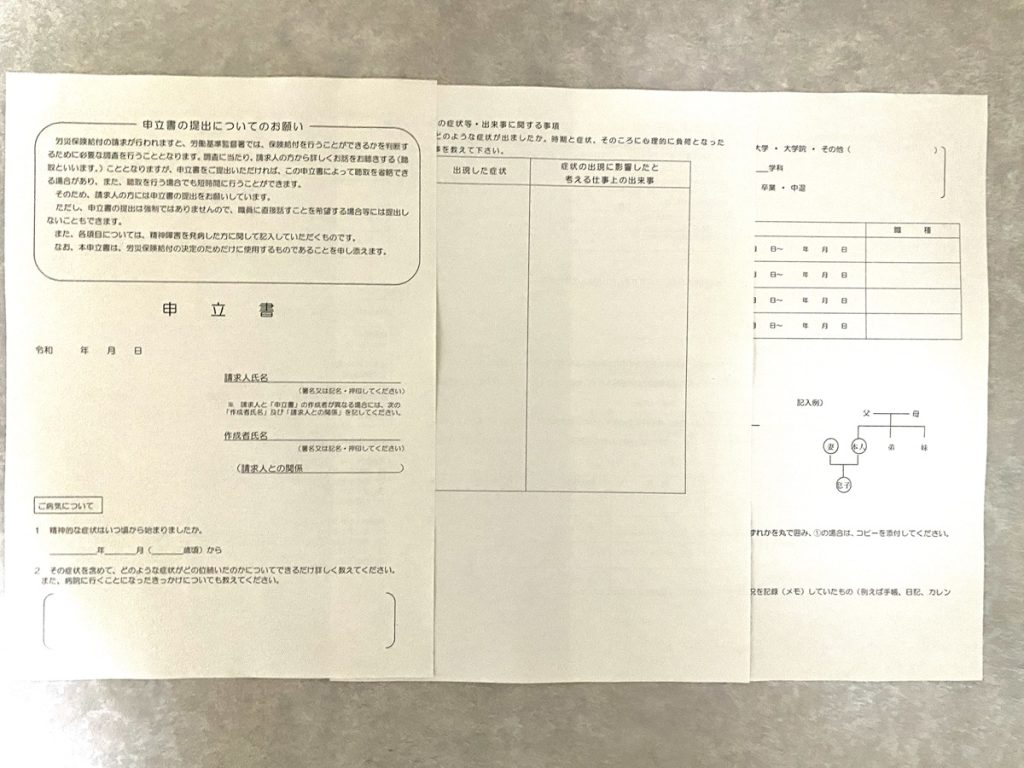

相談時に申立書を入手する

申立書というA4用紙3枚。(裏面あり)

申立書を事前に入手し、労災申請と同日に提出できるように準備しましょう。精神障害の労災申請では必ず提出するものになります。

申立書の質問事項や形式については各都道府県によって多少異なるかもしれません。東京都では「東京労働局精神様式3ー1、3ー2」というものでした。

相談員に「申立書をください」と伝えれば入手できます。

労災申請後に行われる聴取では、この申立書に書いた出来事をもとに話が進みます。そのため、申立書の書き方は見やすく、伝えたいことにはマーカーで線を引いたり、文頭に持ってきたりして目立たせましょう。

申立書は記載する欄が小さいため、私は別でWord20枚(裏面なし)作成しました。

申立書は裏表に記載する形式ですが、こちら側が提出する証拠や補足資料は片側印刷を指定されます。

申立書の書き方については別記事にて解説します。

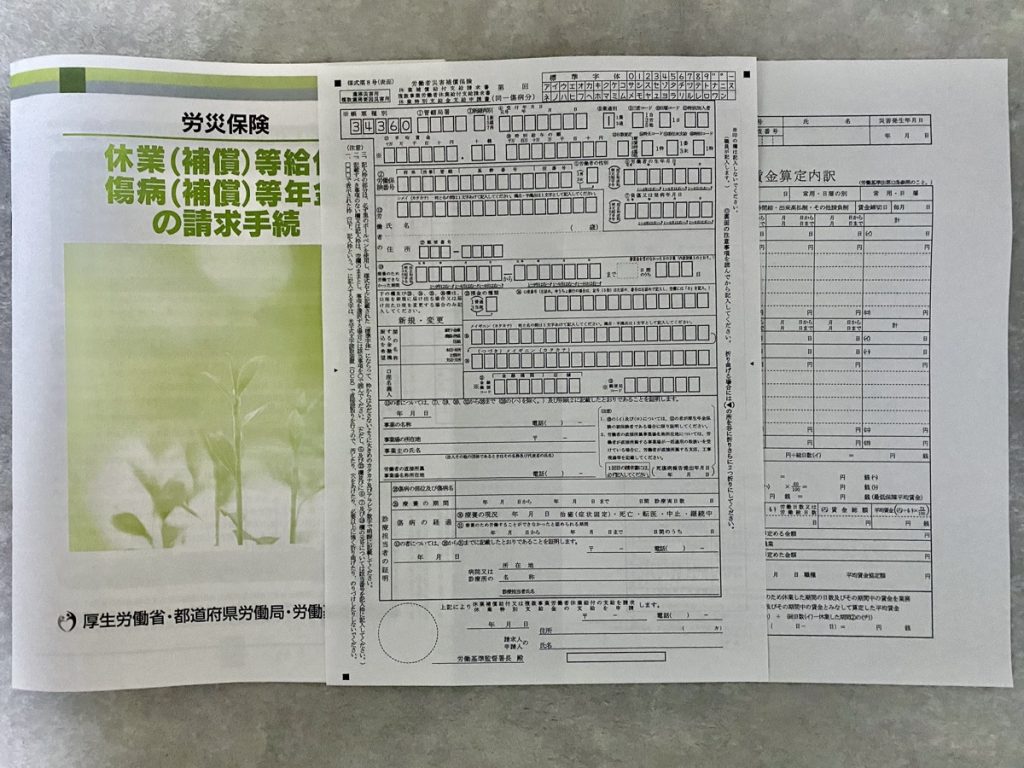

相談時に様式第8号と記入例リーフレットを入手する

様式第8号とは、精神障害が労働に関連して発生したことを証明するための書類になります。

労働者が職場でどのような環境でどのような作業をしていたのか、それによりどのような精神的ストレスを受けたかなど詳細を記入します。

様式第8号のほかに、記入例が記載してあるリーフレット(画面左の緑色冊子)も忘れずに入手してください。こちらのリーフレットには記入例が掲載されているため、様式第8号と一緒に会社へ送ると人事の対応がスムーズになり親切です。

この書類には会社、病院に提出してサインをもらう箇所があります。

休職中であっても、まずは証明できる期間を書いて提出しましょう。提出することで労災申請が正式に受理され、調査段階へと進みます。

病院のサインは容易にもらえますが、会社のサインは場合によってもらえない可能性もあります。労災申請を避けるための会社側の悪あがきです。

しかし、会社のサイン(事業主の証明)を得られない状態であっても労災申請することは可能です。会社から様式第8号の証明を拒否された事実を労働基準監督署に報告すれば問題ありません。

会社に対して様式第8号の提出を求めた日付、その方法(メール、書面、口頭など)、会社の回答や反応などの詳細を伝えます。会社に依頼したが印鑑を押してもらえなかった、という事実さえあれば申請は可能です。

一度は会社側に依頼する必要があり精神的負担を感じますが、労災申請のために勇気を出して連絡しましょう。

様式第8号の書き方については別記事にて解説します。

記事のまとめ

今回の記事をまとめます。

精神障害の労災申請をするための大前提

・リーフレットに該当する出来事を確認すること

・医師から精神障害と診断を受けていること

・労災申請前に所轄の労働基準監督署へ相談にいくこと

(リーフレット・申立書・様式第8号を忘れずに入手すること)

精神疾患の労災申請件数と認定率は徐々に増加傾向にあります。

それにもかかわらず、労働基準監督署で働く監督官の数は足りていないようです。一人の監督官が複数の事案を抱えており、現状6か月~12か月は調査に時間を要しています。今後も労災申請件数が増えると、ますます調査に時間がかかるかもしれません。

そのため、監督官の調査がスムーズに進むように申請する立場である私たちも、簡潔で見やすい書類や証拠を提出すると親切です。

しかし、体調が良くない状態での証拠集めや申立書作成はとても大変です。

どうか無理をなさらず、体調と相談しながら少しずつ取り組んでください。

次の記事では、リーフレットを確認しながら、該当項目をピックアップしていく作業を詳しく説明していきます。

この作業をすることで、ぐちゃぐちゃだった思考や出来事を効率よくまとめることができるようになります。

出来事の優先度の選定や戦略を立てて、一緒に労災認定を目指しましょう。

まとめた内容は申立書や医師の問診に流用できますので、リーフレットをしっかり確認して出来事をまとめましょう。

この記事は、労災申請のプロセスを分かりやすく解説するシリーズです。

あなたが直面している問題に対処するため、私の実体験に基づいた具体的なアドバイスを提供します。

あなたが抱える不安や疑問を解消し、適切な対応ができるようにサポートします。

あなたの苦痛は事実であり、その苦痛には正当な理由があります。

精神疾患発症の原因が業務であることを一緒に証明していきましょう。

このサイトが、あなたの労災申請が円滑になり、適切な手段を見つける一助となれば幸いです。